そして、売却するときの手順や必要な費用、注意点などについても正しく理解しておきましょう。

この記事では、古い家を売るときの「基礎知識」と「家の売却でやってはいけないこと」について解説します。

これから家を相続する方は『 家の相続から名義変更までの手順!かかる税金やトラブルを回避するポイント 』もご覧ください

- 「何から始めたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を

- 「不動産一括査定」で複数社に査定依頼し、”最高価格”を見つけましょう

- 「NTTデータグループ運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます

1.古い家を売る6つの方法

古い家をスムーズに売却するには、通常の売却方法とは異なり、工夫が必要になる場合が多くあります。具体的な売却方法としては、次の6つが挙げられます。

- 古い家付きの土地で売る

- 解体してから売る

- 一部をリフォームしてから売る

- 瑕疵担保保険を付けてから売る

- 空き家バンクに登録して売る

- 不動産会社に買取をしてもらう

それぞれの売却方法について、1つずつ詳しく見ていきましょう。

1-1.古い家付きの土地で売る

築40年・50年以上経った古い家付き土地の場合、「更地にして売ったほうがよいのではないか?」と思われる方もいるでしょう。

しかし、更地にすると固定資産税が上がったり解体費用がかかったりするため、悩ましいところです。

そこで、築年数の経ったマイホームや田舎の家を売る方法として、古家付き土地(ふるやつきとち)で売り出すという方法があります。この場合、木造住宅の法定耐用年数は22年のため、一般的には、建物の価値はゼロ、土地価格のみで販売することになります。

昨今では購入コストをおさえ、古屋をリフォームして住みたいと考える買い手が増えているため、こうした売却方法も選択肢のひとつです。

なお、更地で売るか古家付き土地で売るかは、建物の状態や立地条件などをしっかり考慮する必要があるため、「IELICO(イエリコ)」などの一括査定サービスを使って、事前に不動産会社相談することをおすすめします。

1-2.解体してから売る

家が古すぎてリフォームしても住めないほどの状態であれば、建物を解体し、更地にして売却した方がよいかもしれません。

更地にして売り出すことで、購入してすぐに建設が開始できるため、買い手がつきやすくなる可能性があります。

ただし、解体費用を土地価格に上乗せして売却することは難しいケースが多いため、不動産会社の担当者とよく相談する必要があります。

1-3.一部をリフォームしてから売る

古い家のままで売りづらい場合は、建物の一部をリフォームして売却すると良いでしょう。リフォームを一部分に留めておくのは、フルリフォームだと多額の費用がかかりますし、必ずしも購入希望者のニーズと合致するわけではないからです。

しかし、古くなった水回り設備を新しいものに取り換えたり、外壁の補修工事を行ったりするリフォームであれば、プラスとなる部分が大きいでしょう。

ただし、リフォーム費用を上乗せした価格で売却できるとは限らないため、不動産会社への相談は事前に行うようにしましょう。

1-4.瑕疵担保保険を付けてから売る

瑕疵担保保険とは、物件に何らかの不具合が生じたときに検査や保証を行ってくれる仕組みです。新築物件であれば、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、品確法)によって引き渡しから10年間は売り主に瑕疵担保責任が生じます。

しかし、中古住宅の場合は品確法の対象となっていませんので、購入希望者からすれば不具合があったときに困ると感じるでしょう。そのため、瑕疵担保保険に加入した状態で売却活動を進めれば、購入希望者にとってもメリットが大きいと言えます。

ただし、瑕疵担保保険に加入するには、耐震基準を満たしておく必要があります。1981年(昭和56年)以前に建てられた建物の場合は現在の耐震基準を満たしていない可能性がありますので、まずは耐震診断を行いましょう。

そして、耐震基準を満たしていなければ、耐震補強工事を行ってから瑕疵担保保険に加入することになります。自治体によっては、耐震診断などに補助金を支給しているところもありますので、事前によく確認をしておくと良いでしょう。

1-5.空き家バンクに登録して売る方

空き家バンクとは、空き家の売却や賃貸を希望する所有者から提供された情報をもとに、各自治体が運営するサイトを通じて利用希望者との仲介を行う仕組みです。すべての自治体が運営しているわけではありませんが、売却を予定している地域で空き家バンクの制度が設けられていないかを確認してみましょう。

空き家バンクに物件を登録するには、役所の担当窓口で手続きを行う必要があります。登録情報に間違いがないかを確認するため、担当職員が実地調査を行うので立ち会いが必要です。

登録に問題がなければ、空き家バンクのサイトに物件情報が掲載されます。その後は利用者からの問い合わせに応じて、内覧などを行います。1週間から1ヶ月程度のお試し移住を経て物件の購入を判断する利用者が多いのが、空き家バンクの特徴です。

利用者が購入の意思を示したら、空き家バンクと提携している不動産会社を通じて売買契約を交わします。一般的な不動産取引と同じ流れで決済・引き渡しが済めば、売却活動は終了します。

1-6.不動産会社に買取をしてもらう

「古い家が売れない」、「相場よりも低い金額であっても、できるだけ早く売却したい」という場合は、不動産会社に買取を行ってもらうのも良いでしょう。不動産会社と契約条件や金額が折り合えば、すぐに売却できる点が買取の大きなメリットです。

買い主を見つける手間が省けますので、状況に応じて活用してみましょう。ただし、全ての物件を買取の対象にはしていません。売却計画の1つとして気になる場合は、早めに不動産会社に相談をして、可能かどうか確認しておきましょう。

仲介と買取、どちらにするか迷われている方は、以下の記事も参考にしてください。

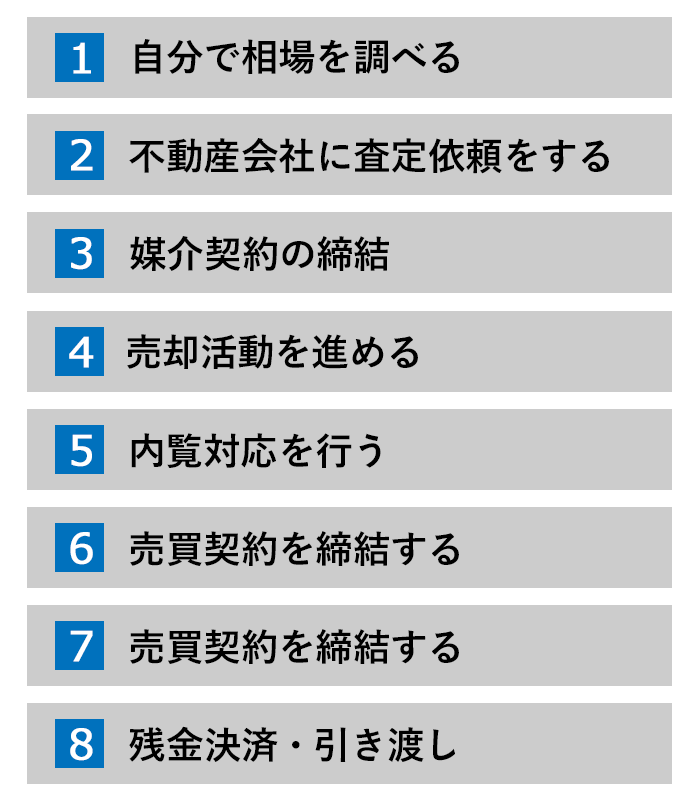

2.古い家を売るための手順

古い家を売るとき、何から始めて、どんな手続きが必要になるのか、以下のステップに沿って解説します。

2-1.自分で相場を調べる

家を売却するには、まず、自分の家がいくらで売れるのか、おおまかな相場をつかむことが大切です。自分で相場を知っておくことで、不動産から提案される査定額が適切な額か判断できるようになります。

自分で査定するには、不動産データベースを扱う以下のサイトがおすすめです。

| サイト名 | サイトの特徴 |

|---|---|

| 土地総合情報システム | 全国の買主に実際の不動産取引価格をアンケート調査し、公開しているサイト。国土交通省が運営。 |

| レインズ・マーケット・インフォメーション | 国土交通大臣が指定した不動産流通機構「REINSレインズ」が運営する不動産情報システム。全国の不動産の成約価格・取引情報を調べることができる。 |

| 中古住宅の不動産ポータルサイト(中古住宅HOME4U) | 現在売り出されている不動産の価格を調べるには、一般企業が運営する不動産のポータルサイトを見るのがおすすめ。ただし実際に成約した価格ではない点に注意。 |

自分で不動産相場を調べるためのコツや注意点は、以下の関連記事でも紹介しています。ぜひ併せてお読みください。

2-2.不動産会社に査定依頼をする

自分で大まかな相場をつかんだら、不動産会社に査定依頼をしましょう。

不動産会社が行う査定は営業活動の一環として行うものですので、原則として無料です。しかし、1社ずつ査定依頼を行っていては手間や時間がかかります。

そのため、物件情報などを入力すれば一度で複数の会社に査定依頼が行える、不動産の一括査定サービスを活用してみましょう。複数の会社から送られてくる査定結果を比較することで、適正な売り出し価格や物件の評価を把握することにつながります。

また、不動産会社にも新築物件が得意な企業、築古(ちくふる)物件を多く取り扱う会社など、得意分野はさまざまです。築年数の経った家を売却する際には、古い家の売却実績がある不動産会社を選定しましょう。

2-3.媒介契約の締結

査定結果を比較して、サポートしてもらいたい不動産会社を決めたら、仲介業務を依頼するための契約である「媒介契約」を締結します。媒介契約は3種類あり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |

|---|---|---|---|

| 複数の不動産会社との契約 | 〇 | × | × |

| 売り主が見つけた相手との取引 | 〇 | 〇 | × |

| REINSへの登録義務 | 任意 | 7日以内 | 5日以内 |

| 売り主への業務報告 | 任意 | 14日ごとに1回以上 | 7日ごとに1回以上 |

| 媒介契約の有効期間 | 任意 | 最長3か月 | 最長3か月 |

古い家を売却する場合は、専任媒介契約か専属専任媒介契約をおすすめします。契約できる不動産会社は1社のみとなりますが、その分だけ積極的に売却活動を進めてくれるはずです。

これらの契約形態は、国土交通省の指定流通機関であるREINS(レインズ)への登録義務や、売り主への業務報告の義務があるため、売り主としても売却活動がどのように進んでいるのか把握しやすいといった利点があります。気になる部分は担当者に尋ねるなど、不動産会社に任せきりにせず、売却活動が円滑に進むように適切なコミュニケーションをとってみましょう。

2-4.売却活動を進める

媒介契約を締結してからは、買い主を見つけるための売却活動が始まります。基本的に不動産会社が主体となって行うものですので、売り主として取り組むことはほぼありません。

webサイトに掲載している物件情報の写真の状況や、広告媒体への情報発信が適切に行われているかなどをチェックしてみましょう。

2-5.内覧対応を行う

内覧を希望する方が現れたときには、売り主自身が対応することがあります。遠方の物件であれば不動産会社の担当者に任せたほうが良いでしょうが、近場の物件であれば売り主自身が内覧対応を行うことで売却に結びつきやすくなるはずです。

内覧時の印象は、購入意思に大きな影響を与えるものですので、細かな質問にもできるだけ丁寧に答えていきましょう。

古い家でも立地や住みやすさなど、アピールできる点があればぜひ伝えましょう。また、後々のトラブルを避けるためにも家の瑕疵(不具合)があれば隠さず伝えておくことも大切です。

売却につなげる内覧のコツについては、以下の関連記事で詳しくご紹介しています。

2-6.売買契約を締結する

物件の買い主が見つかったら、契約条件や売買金額などのすり合わせを行い、売買契約を締結します。売買契約書の作成は不動産会社が行ってくれますが、内容に誤りがないかを細かくチェックすることが重要です。

売買契約が成立したときには買い主から手付金を預かります。また、不動産会社の仲介手数料をどのタイミングで支払うのかも確認しておきましょう。

2-7.残金決済・引き渡し

手付金を除いた残金の決済は、物件の引き渡しと同時に行われます。売り主・買い主・司法書士・不動産会社の担当者が集まり、物件の引き渡しをする手続きが進められます。

基本的には、司法書士や不動産会社の担当者の指示に沿って手続きを行っていけば、問題ありません。全ての手続きが完了すれば、売却に関する手続きは終わりとなります。

2-8.確定申告を行う

古い家を売却したときに利益が生じた場合は、確定申告を行う必要があります。

また、売却損が出たときであっても、確定申告を行うことによって税負担が軽減されることもありますので、忘れずに手続きを行いましょう。

確定申告は物件を売却した翌年の2月中旬から3月中旬にかけて行います。手続きに必要な書類は、国税庁のホームページなどで入手できるもののほか、自分で用意する売買契約書のコピーなどがあります。

相続などによって家を引き継いでいる場合は、相続税の計算なども考える必要がありますので、税理士に相談をしてみましょう。利用できる税金の特例制度などは、不動産会社の担当者にも尋ねられますので、早めに相談をしておくことが大切です。

また、ファイナンシャルプランナーの資格をもつスタッフが在籍している不動産会社もあります。複数の会社を比較して、自分に合った会社を選んでみましょう。

一括査定サービスは、IELICO(イエリコ)2001年に国内で初めて不動産の一括査定サービスを開始した、「不動産売却HOME4U(ホームフォーユー)」のサービスの1つです。20年以上にわたってサービスを提供してきた実績があり、累計で45万件以上の査定依頼の実績があります。

独自の審査基準で厳選した2,100社の優良企業を紹介しており、査定依頼を行うときには最大6社までを選択できます。査定依頼に必要な情報の入力は最短1分で完了でき、初めて利用する方でも簡単に操作することが可能です。

また、イエリコは情報サービス事業で業界最大手のNTTデータグループが運営を行っています。長年にわたって培ってきたセキュリティ技術によって、個人情報の取り扱いなど安心して利用していただける環境を整えています。

そして、自分に合った不動産会社を見つけるために、16,000件以上の経験者の口コミが役に立つことでしょう。不動産会社の強みや特徴を把握できますので、気になる不動産会社に査定を依頼することが可能です。

古い家の売却を考えるときには、イエリコを活用して信頼できる不動産会社を見つけてみましょう。

3.古い家を売るときにかかる税金・費用

家を売る際には、仲介手数料や印紙税などの税金がかかります。また、古い家の場合、境界線があいまいであれば測量費用、更地にする場合は古い家の解体費用が必要になるため、いくらかかるのか早めにプランニングをしておくことが大切です。

古い家を売る際の税金や費用として、以下のものが挙げられます。

| 費用の項目 | 内容 | 金額の目安 |

|---|---|---|

| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う成功報酬。媒介契約を結んだだけでは発生しない。 | 成約価格×3%+6万円(+消費税)

例:3,000万円×3%+6万円=96万円+(消費税96,000円) |

| 登録免許税(抵当権の抹消登記費用) | 抵当権(住宅ローンで家に設定される担保権)の抹消登記にかかる税金 | 不動産1個あたり1,000円 |

| 司法書士に支払う報酬 | 不動産登記の変更手続きなどを代行してもらう際の費用 | 1~2万円程度 |

| 印紙税 | 売買契約時の契約書にかかる税金 | 不動産の取引額による。例:500万円を超え1千万円以下[1万円]、1千万円を超え5千万円以下[2万円]

詳しくは国税庁のサイトに掲載 |

| 譲渡所得税 | 売却によって利益が出た場合のみにかかる税金。利益が3,000万円以下の場合は控除の特約がある。詳細は5-1で解説 | 譲渡所得×所有期間に応じた税率

詳しくは国税庁のサイトに掲載 |

| その他の費用 | 引っ越し費用・ハウスクリーニング費用・測量・解体費用など | 必要に応じて異なる |

その他の費用である、ハウスクリーニング代や測量費、解体費については関連記事でも解説しています。よろしければ併せてご覧ください。

4.古い家の売却でやってはいけないこと

古い家を売却するときには、事前に押さえておくべきポイントがいくつかあります。家を売る際の注意点として、特に次の4つの点は意識をしておくことが大切です。

- 家財を撤去してから売却する

- 家の取り壊しは相談をして決める

- 固定資産税が上がるタイミングに注意

- 自治体の補助金制度を調べておこう

4-1.家財を撤去してから売却する

古い家の売却をスムーズに進めるためには、家財を撤去してから売るほうが良いでしょう。

家財がそのままの状態であれば、引き渡しまでに時間がかかってしまいますし、処分するために時間がかかります。

比較的余裕のある時期に、家財を事前に処分しておくほうが円滑に売却を進められるはずです。家財を撤去するための時間が取れない場合は、費用はかかりますが解体業者に依頼することもできます。

ただし、貴重品などの整理は売り主自身が行わなければならない場合もあるので、家の売却を決めたら早めに相談を行いましょう。家財の撤去にかかる費用は荷物の量にもよりますが、4tトラック1台あたりで換算するケースが多いと言えます。

できるだけ撤去費用を抑えたい場合は、衣服や食器類、家電製品などを自分で処分しておくと良いでしょう。家具類や金属製品など処分がしづらいものを解体業者に依頼するほうが、撤去費用を安く抑えられるはずです。

また、家電製品や家具などは買取で現金化できる場合もあります。リサイクルショップなどに買い取ってもらえば、家財の撤去をスムーズに進められるので上手に活用してみましょう。

4-2.家の取り壊しは相談をして決める

家を取り壊して売却するかの判断は、不動産会社の担当者と相談をしたうえで決めるようにしましょう。

古い家を取り壊すにしても、解体費用が発生してしまうので注意が必要です。

空き家付き土地として売却したほうが、解体費用分を節約できますし、その分値下げをして売却をスムーズに進めることも可能です。

4-3.固定資産税が上がるタイミングに注意

固定資産税は毎年1月1日時点で物件を所有している方に対して課せられる税金です。

物件を売却するタイミングによっては、固定資産税が高くなるタイミングと重なる場合がありますので注意しておきましょう。

また、固定資産税の精算についても、売り主と買い主の双方できちんと取り決めておくことが重要です。

4-4.自治体の補助金制度を調べておこう

例えば、空き家を解体して物件の売却活動を行う場合であれば、自治体の補助金制度を利用できないかを確認しておきましょう。

空き家を解体して更地にしますと、固定資産税は高くなる場合がありますが、自治体によっては空き家対策の一環として固定資産税の減免措置を行っていることがあります。

自治体の制度を有効活用することで、スムーズな売却につなげていけるでしょう。

初めての不動産売却では、思わぬ落とし穴があることもあります。また、古い家であるため、なかなか売却に結びつかず悩むこともあるでしょう。

不動産一括サイトイエリコを活用して、相談しやすい、信頼できる不動産会社を見つけましょう。

5.古い家を売るときに活用できる税金の特例

古い家を売却して利益が出たときには確定申告を行う必要がありますが、所定の要件に当てはまれば税金の特例制度を活用できます。主な特例として挙げられるのは、次の3つです。

- マイホームで利用できる3,000万円特別控除

- 相続した空き家で利用できる3,000万円特別控除

- 低未利用地等を売却したときの100万円特別控除

各特例制度の基本的な特徴について紹介します。

5-1.マイホームで利用できる3,000万円特別控除

マイホームを売却する場合、税金の特例制度として「3,000万円の特別控除」が受けられる場合があります。課税対象となる譲渡所得から、最高3,000万円までをそのまま控除できるので分かりやすい仕組みであると言えます。

この特例制度を適用するための要件は、以下のとおりです。

- 居住している家屋やその家屋とともに譲渡する敷地の売却の場合

- 売った年の前年及び前々年に売却時の各種特例を利用していないこと

- 転居している場合は住まなくなってから3年後の12月31日までに売却すること

- 売り主と買い主が親子や夫婦などの特別な関係でないこと など

基本的に、マイホームとして住んでいた物件であれば、多くのケースで適用されます。ただし、気をつけておきたい点は3,000万円の特例控除を適用しますと、住宅ローン控除が適用できない点です。

古い家であれば住宅ローンを完済している場合も多いでしょうが、売却前に特例制度が適用できるのかを確認しておきましょう。

詳しくは『 【3,000万円特別控除】マイホーム売却で使える特例の詳しい要件や申請方法 』をご覧ください

5-2.相続した空き家で利用できる3,000万円特別控除

相続によって家を取得した場合は、誰も住んでいない空き家に対する特例制度が活用できる場合があります。2023年(令和5年)12月31日までに物件を売却し、所定の要件をクリアすることで最高3,000万円まで譲渡所得が控除される仕組みです。

この特例制度が適用される要件としては、以下のとおりです。

- 物件を売った人物が、相続または遺贈で土地・建物などを取得したこと

- 相続または遺贈によって取得した物件を売却したこと。または解体した物件を売却したこと

- 相続開始から3年が経過する年の12月31日までに売却すること

- 売却代金が1億円以下であること

- 売却した物件について、他の特例の適用を受けていないこと

- 親子や夫婦など、特別な関係がある人物や会社に対して売ったものでないこと など

また、特例制度を活用するには適用要件とは別に、物件の基準についてもクリアしておく必要があります。特例制度が適用される物件の基準は次のとおりです。

- 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること

- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること

- 区分所有建築物(マンション等)以外の家屋であること

- 相続の開始直前においてその被相続人以外に居住していた者がいなかったこと

- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと

物件の売却に関する税金だけでなく、相続にまつわる部分もあるため、詳しい税額の計算については税理士に相談をしてみましょう。

相続した不動産は、先に相続登記を済まさないと売却できないので注意しましょう。

5-3.低未利用地等を売却したときの100万円特別控除

低未利用地とは、長期間にわたって利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況と比べて利用の程度が低い土地を示す「低利用地」を組み合わせた言葉です。

以下に挙げる要件を満たすことによって、長期譲渡所得から100万円を控除することができます。

- 個人が売り主であること

- 譲渡価格が500万円以下であること

- 都市計画区域内にあること

- 低未利用地であること及び買い主に該当物件を利用する意向があることについて、市町村の確認した土地であること など

低未利用地に当てはまるかどうかが、特例制度適用の可否を決めるポイントとなりますので、不動産会社の担当者によく確認しておきましょう。

さらに詳しい税金の内容や適用条件については、以下の記事をご覧ください。

この記事のポイント

- 古い家付きの土地で売る

- 解体してから売る

- 一部をリフォームしてから売る

- 瑕疵担保保険を付けてから売る

- 空き家バンクに登録して売る

- 不動産会社に買取をしてもらう

詳しくは「1.古い家を売る6つの方法」をご覧ください。

- 自分で相場を調べる

- 不動産会社に査定依頼をする

- 媒介契約の締結

- 売却活動を進める

- 内覧対応を行う

- 売買契約を締結する

- 残金決済・引き渡し

- 確定申告を行う

詳しくは「2.古い家を売るための手順」をご覧ください。

詳しくは「3.古い家を売るときにかかる税金・費用」をご覧ください。

この記事の編集者

IELICO編集部

家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。

カンタン1分入力

最大6社にまとめて 売却査定依頼

人気記事

- 新築マンションを高く売却するコツとは?売るタイミングや買ったばかりで売る注意点も解説

- マンション売却は住宅ローン残債があっても問題ない?ローンの残る物件を売る流れ・ポイント・注意点

- 【2026年】マンション買取相場は市場価格の70〜80%が目安!相場の調べ方と価格が安くなる理由・高く売るポイント

- 【2026年】不動産売却はどこがいい?おすすめ不動産会社の比較・会社選びのポイント

- 不動産買取のトラブル・失敗事例とは?主な注意点とリスクを回避する方法

- 不動産買取相場は仲介の売却価格の7割!買取価格の計算方法・相場を調べる方法を解説【2026年最新】

- マンション売却に消費税はかかる?課税・非課税の条件を個人・個人事業主・法人別の売買ケースで解説

- 家の売却でやってはいけないこと8選!失敗・後悔しないためのポイントを紹介

- 【2023年10月導入】不動産賃貸の大家さん必見!インボイス制度の全貌と今やるべき対策を完全解説

- 抵当権抹消登記を自分でやってみたい!手順と注意点